- 生成AIの画像・動画の著作権と商用利用についてを徹底解説!

- 【超重要】生成AIを使う前に知るべき「権利」の基本

- 主要な画像・動画生成AIサービス徹底比較

- 【定番・高品質】Midjourney (ミッドジャーニー)

- 【ChatGPTでおなじみ】DALL-E 3 (OpenAI)

- 【Adobe製品と連携】Adobe Firefly (アドビ ファイアフライ)

- 【GoogleのAI】ImageFX / Gemini (Imagen 3)

- 【高機能・人気】Leonardo.Ai (レオナルド エーアイ)

- 【オープンソース】Stable Diffusion (ステーブル ディフュージョン)

- 【デザインツール】Canva (Magic Media)

- 【アニメ・イラスト特化】PixAI (PixAI.Art)

- 【高品質イラスト】SeaArt (SeaArt.AI)

- 【プロ向け動画】Runway (RunwayML)

- 【高品質動画】Kling / Vidu / DomoAI

- 【キャラ動画】Anirole / Animon / Higgsfield

- 結局、初心者はどれを選べばいい? 目的別おすすめ

- 【巻末資料】主要AIサービス 権利・商用利用 比較一覧表

- まとめ

生成AIの画像・動画の著作権と商用利用についてを徹底解説!

「Midjourney」や「DALL-E 3」、「Runway」など、簡単な言葉(プロンプト)を入力するだけで、プロ顔負けの凄い画像や動画を作ってくれる「生成AI」。SNSで見ない日はないくらい、急速に普及していますね。

「Midjourney」や「DALL-E 3」、「Runway」など、簡単な言葉(プロンプト)を入力するだけで、プロ顔負けの凄い画像や動画を作ってくれる「生成AI」。SNSで見ない日はないくらい、急速に普及していますね。

でも、AIを使い始めたばかりのあなたは、こんな疑問や不安を持っていませんか?

- AIが作った画像の「著作権」って、一体誰のものになるんだろう?

- 作った画像を、自分のX(旧Twitter)やInstagramのアイコンにしても平気?

- これをブログの記事に使ったり、会社の資料に使ったり、作ったイラストを販売したり…そんな「商用利用」をしても、後から誰かに怒られない?

これらの疑問を放置したまま、なんとなく画像や動画を使ってしまうのは、非常に危険です。なぜなら、あなたが気づかないうちに他人の「権利」を侵害してしまい、削除要請や損害賠償といった大きなトラブルに発展する可能性がゼロではないからです。

この記事では、生成AIの画像や動画の扱いに不安を感じている初心者の方に向けて、

- 【最重要】絶対に知っておくべき「権利」の基本ルール

- 主要なAIサービスごとの「利用規約(ルール)」の違い

- 初心者が安全にAIを活用するための「注意点」

を、どこよりも分かりやすく、深く掘り下げて解説します。最後には、この記事で紹介した主要サービスを一覧できる「比較表」も用意しました。この記事を最後まで読めば、AI活用の「何がOKで、何がNGか」が明確になり、安心して生成AIを活用するための第一歩が踏み出せるはずです!

【超重要】生成AIを使う前に知るべき「権利」の基本

各サービスの細かいルールを見る前に、すべての生成AIに共通する「権利」の基本ルールを学びましょう。ここが一番重要であり、あなた自身を守るための「盾」となる知識です。

各サービスの細かいルールを見る前に、すべての生成AIに共通する「権利」の基本ルールを学びましょう。ここが一番重要であり、あなた自身を守るための「盾」となる知識です。

「著作権」ってそもそも何?

「著作権」とは、法律用語で「著作物」を守るための権利です。「著作物」とは、絵画、音楽、小説、写真、映画、プログラムなど、人間が「思想または感情を」「創作的に」「表現したもの」を指します。いわば、人間のオリジナリティ(個性)が発揮された成果物です。

著作権は、その「著作物」を作った人(著作者)に自動的に発生し、著作者の許可なく、他人が勝手にコピー(複製)したり、インターネットで公開(公衆送信)したり、改変したり、販売したりすることを禁止できる、非常に強力な権利です。

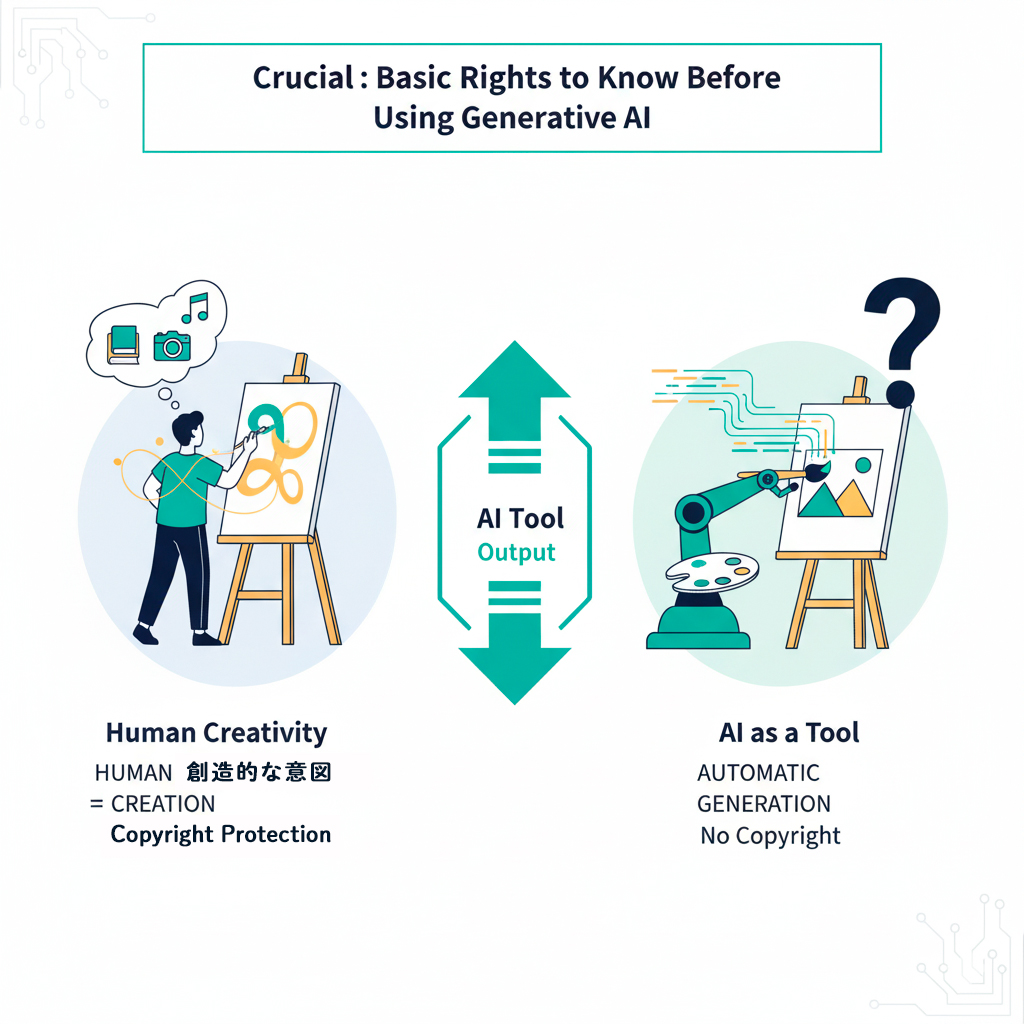

AIが作った画像の「著作権」は誰のもの?

これが最も複雑で、現在も世界中で議論されている最大の問題です。日本の法律(文化庁の見解)では、今のところ「AIはあくまで道具である」という考え方が主流です。

「道具」とは、私たちが絵を描くときに使う「絵の具」や「ペン」と同じだということです。絵の具自体が著作権を持たないのと同じで、AI自体も著作権を持ちません。

では、著作権は誰のものになるのでしょうか? それは「人間がどれだけ創作的に関わったか」によって決まります。

著作権が発生するケース・しないケース

▼ 著作権が発生する可能性が高いケース

人間(あなた)が、AIを「道具」として使いこなし、明確な「創作的意図」と「創作的寄与(工夫)」が認められる場合です。この場合、工夫した「あなた」に著作権が発生する可能性があります。

- 創作的寄与の例:

- プロンプト(指示文)を何十回も試行錯誤し、構図、光の当たり方、キャラクターの表情、背景の細部まで具体的に指示・修正を繰り返して、独自のイメージ通りの作品に仕上げた。

- AIに生成させた画像をベースに、Photoshopなどの別ソフトで大幅な加筆修正(レタッチ、合成、描き込み)を行った。

▼ 著作権が発生しない可能性が高いケース

人間の「創作的寄与」が認められない、単純な指示による生成物です。この場合、「著作物」とは認められず、著作権が発生しない(=誰でも自由に使える「パブリックドメイン」のような)状態になると考えられています。

- 具体例:

- 「猫の絵」「富士山の写真」といった単純な単語を入力しただけ。

- AIが提案した選択肢をそのまま選んだだけ。

AIと著作権の関係については、現在も議論が進行中です。より詳しい情報が必要な場合は、公的な一次情報を確認することが重要です。

(出典:文化庁「AIと著作権の関係等について」(PDF))

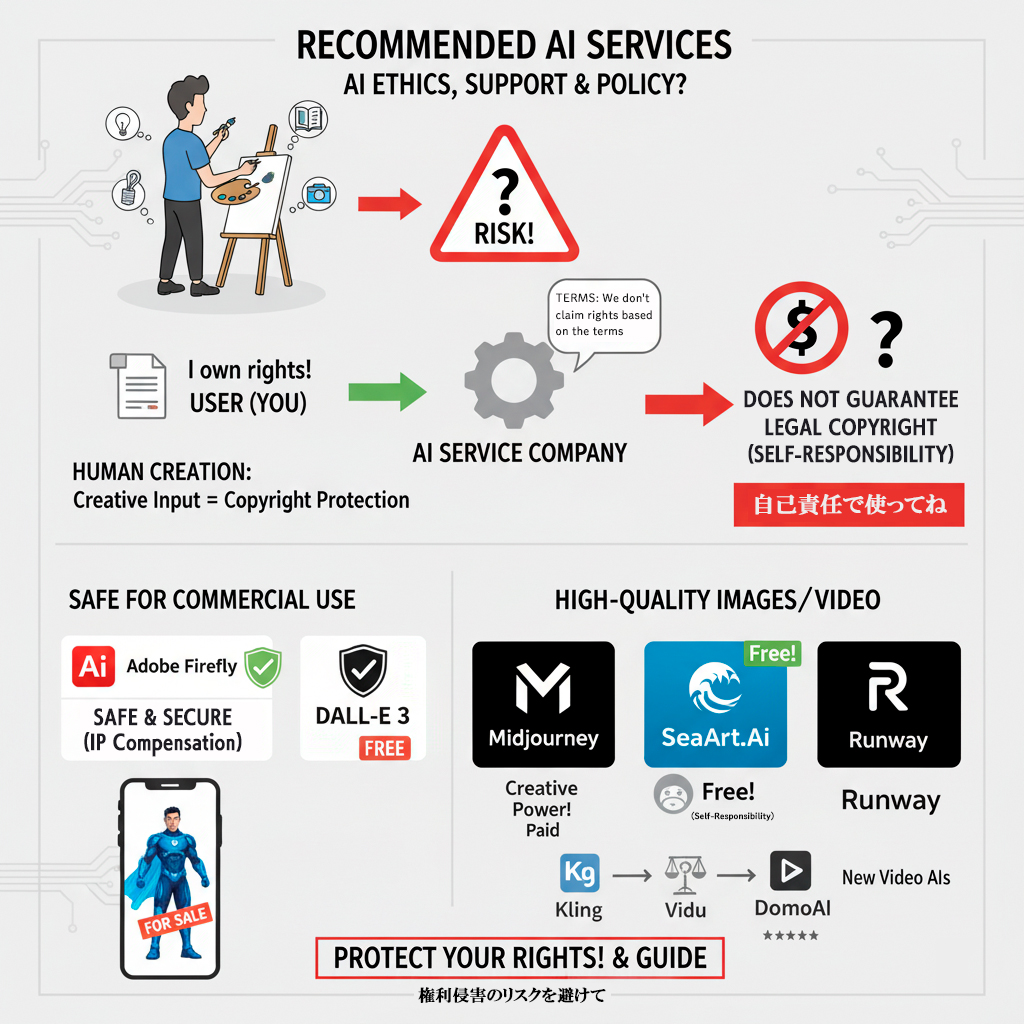

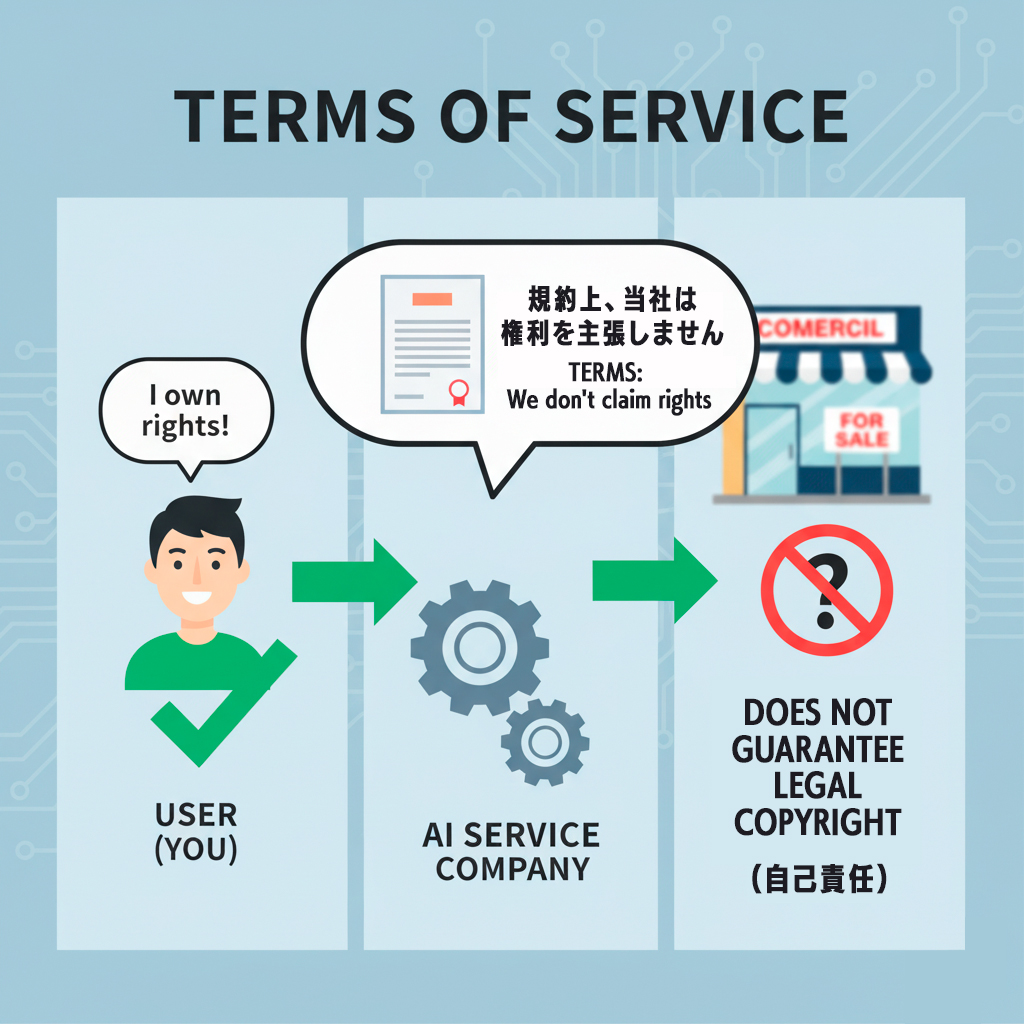

規約にある「権利はあなた(利用者)のもの」の本当の意味

多くのAIサービス(特に有料プラン)の利用規約には、「生成した画像の権利は利用者に帰属します(または、利用者が所有します)」と書かれています。

これを見て「やった!これで著作権は自分のものだ!AIサービス会社がお墨付きをくれた!」と早合点してはいけません。

この記述の本当の意味は、

「この画像について、私たちAIサービス会社は(社内のルールとして)権利を主張しません。だから利用規約の範囲内で自由に使っていいですよ」

という、あくまでサービス会社と利用者の間での「契約(約束事)」に過ぎません。これは、AIサービス側が、あなたの生成した画像が「法律上の著作権を持つことを保証します」という意味では全くない点に、強く注意してください。

「商用利用OK」=「自己責任で使ってね」

「商用利用」とは、その画像を直接的・間接的に利益(お金儲け)につながる活動に使うことです。例えば、ブログの収益記事、商品パッケージ、Web広告、販売目的のLINEスタンプ、有料の資料などが該当します。

多くのサービスが「商用利用OK」をうたっていますが、これは「商用利用を許可します」というポジティブな意味と同時に、

「もし、その画像を使って何らかのトラブルが起きても、全責任は利用者(あなた)が負ってくださいね。私たちは一切関知しません」

という、「自己責任の原則」がセットになっていることを意味します。

最大のリスク「第三者の権利侵害」とは?

「自己責任」の中でも、初心者が最も陥りやすいのが「第三者の権利侵害」です。

AIは、インターネット上の膨大な画像(学習データ)を元に絵を作ります。そのため、AIが作った画像が、偶然にも「既存のキャラクター」「有名なロゴ」「他人が撮影した写真作品」にそっくりになってしまう事故が起こり得ます。

もし、あなたがそれに気づかず(あるいは意図的に)商用利用して、権利を持つ本人や企業から「著作権侵害だ!」「商標権侵害だ!」「肖像権侵害だ!」と訴えられた場合、その責任を負うのはAIサービス会社ではなく、利用者である「あなた」です。

【初心者のための基本ルールまとめ】

- AIが作った画像は、法律上「著作権が発生しない」可能性があり、権利的に不安定なものである。

- 規約の「権利は利用者のもの」は、「サービス会社が権利主張しない」という契約上の意味であり、「法律上の著作権」を保証するものではない。

- 「商用利用OK」は、常に「トラブルが起きたら自己責任」がセットである。

- 他人の作品(キャラクター、ロゴ、写真など)に似ていないか、利用者がチェックする義務がある。

主要な画像・動画生成AIサービス徹底比較

基本がわかったところで、人気のAIサービスが「権利」や「商用利用」についてどのようなルール(利用規約)を設けているかを見ていきましょう。

基本がわかったところで、人気のAIサービスが「権利」や「商用利用」についてどのようなルール(利用規約)を設けているかを見ていきましょう。

※規約は頻繁に変更されます。この記事は執筆時点(2025年11月)の情報です。利用する際は、必ずご自身でサービスの公式サイトから最新の利用規約(Terms of Service / Terms of Use)をご確認ください。

【定番・高品質】Midjourney (ミッドジャーニー)

概要: Discordというチャットアプリ上で使う、非常に高品質で芸術的な画像が作れるサービス。独特の雰囲気を持つ画像が得意で、世界中で最も人気のある画像生成AIの一つです。

権利・商用利用:

- 有料プラン (Basic, Standard, Proなど): 生成した画像の権利は利用者(あなた)のものになります(規約上、所有権が譲渡されます)。商用利用も可能です。

- 無料プラン (現在は新規受付停止中): 生成物は第三者も利用できるライセンス(Creative Commons BY-NC 4.0)となり、商用利用はできませんでした。

注意点: 有料プランであれば基本的に商用利用できますが、規約上、年間総収入が100万ドル(約1.5億円)を超える企業は、最上位の「Pro」または「Mega」プランの契約が必要です。個人や中小企業の利用であれば、この点はあまり気にする必要はありません。

【ChatGPTでおなじみ】DALL-E 3 (OpenAI)

概要: ChatGPTを開発したOpenAI社の画像生成AIです。ChatGPT Plus(有料)や、MicrosoftのCopilot (旧Bing Image Creator) で利用できます。日本語の長い指示(プロンプト)を正確に理解する能力が非常に高いのが特徴です。

権利・商用利用:

- OpenAIの利用規約では、生成した画像(Output)の権利は利用者に帰属し、OpenAI側は権利を主張しません。

- 商用利用も可能です(例:ブログ記事、マーケティング資料、本の表紙など)。

注意点: 「〇〇先生(実在の漫画家)風」のような他者の作風を露骨に真似るプロンプトや、実在の人物(特に著名人)、他社のキャラクターの生成は、ポリシーで厳しく制限・禁止されています。

【Adobe製品と連携】Adobe Firefly (アドビ ファイアフライ)

概要: PhotoshopやIllustratorで有名なAdobeが提供するAI。Adobe製品(Creative Cloud)に深く統合されており、生成した画像をシームレスに編集作業へ移行できます。

権利・商用利用:

- Adobe Stockの画像や、著作権が切れたパブリックドメインの作品など、権利的にクリーンなデータのみで学習しているのが最大の強みです。

- ベータ版(試用版)でない機能で生成された画像は、商用利用が可能です。

注意点: Adobeは企業向けプラン(エンタープライズ版)で「IP補償(著作権侵害に対する補償)」を提供しています。これは、Fireflyの生成物が原因で万が一著作権侵害として訴えられた場合に、Adobeが法的に利用者を保護・補償するというものです。安全に商用利用したい企業にとっては、現状、最も有力な選択肢と言えます。

【GoogleのAI】ImageFX / Gemini (Imagen 3)

概要: Googleが開発した最新AIモデル「Imagen 3」を使ったサービスです。Googleの対話型AI「Gemini(旧Bard)」や、AI Test Kitchen内の「ImageFX」というツールで使えます。

▶ Gemini 公式サイトはこちら

▶ ImageFX 公式サイトはこちら

権利・商用利用:

- Googleの生成AI利用規約でも、権利は利用者に帰属し、Google側は権利を主張しないとされています。

- 利用ポリシーの範囲内(暴力的、差別的なものを除く)であれば、商用利用も可能と解釈されます。

注意点: 生成物には「SynthID」という、人間の目には見えない電子透かしが埋め込まれます。これは、その画像がAIによって生成されたことを技術的に証明するためのものです。また、実在の人物の生成などは厳しく禁止されています。

【高機能・人気】Leonardo.Ai (レオナルド エーアイ)

概要: 高品質な画像生成に加え、AIが学習する「モデル」を自分で作ったり、他のユーザーが作ったモデルを利用したりできる、非常に多機能なプラットフォームです。

権利・商用利用:

- 有料プラン (Apprentice, Artisanなど): 生成した画像の権利は利用者に帰属し、商用利用も可能です。生成画像を非公開(Private)に設定できます。

- 無料プラン: 生成した画像は自動的に公開(Public)され、他のユーザーも利用できます。画像の権利はLeonardo.Ai側に帰属(またはCreative Commonsライセンス)するため、商用利用はできません。

注意点: 無料プランと有料プランで権利の扱いが全く異なります。商用利用したい場合は、必ず有料プランへの加入が必要です。無料プランで作った画像を後から商用利用することはできません。

【オープンソース】Stable Diffusion (ステーブル ディフュージョン)

概要: 特定のサービス名ではなく、ソースコードが公開(オープンソース)されているAIモデルの名前です。自分のPC(ローカル環境)に導入して、スペックさえ許せば無料で動かすこともできますし、多くのWebサービス(SeaArtやPixAIなど)の基盤技術にもなっています。

▶ 開発元 (Stability AI) 公式サイトはこちら

権利・商用利用:

- 基本モデル(Stability AI社が配布)を使って自分で生成した画像は、ライセンスの範囲内で商用利用が可能です。

注意点: 最大の注意点は「追加モデル(CheckpointやLoRA)」です。世界中の人が作った追加モデル(例:「〇〇アニメ風モデル」)には、それぞれ「商用利用不可」「このモデルを使ったらクレジット表記必須」「作者への連絡必須」などの独自ライセンスが設定されています。商用利用する場合は、使ったモデルのライセンスを全て自分で確認する必要があり、初心者には非常にハードルが高いです。

【デザインツール】Canva (Magic Media)

概要: 「Canva」は、誰でも簡単にオシャレなデザインが作れるツールです。その中に「Magic Media」というAI画像生成機能が搭載されています。

権利・商用利用:

- Canvaの利用規約に基づき、AIで生成した画像も、Canva上の他の素材と同様にデザインの一部として商用利用が可能です。

注意点: Canvaの規約では、AI生成画像かどうかにかかわらず、素材(画像)を「単独で(加工せずそのまま)」Tシャツやポスターなどにして販売・再配布することは禁止されています。あくまでCanva上で作成した「デザイン」の一部として使いましょう。

【アニメ・イラスト特化】PixAI (PixAI.Art)

概要: アニメやイラスト風の画像生成に特化したコミュニティ型サービスです。Stable Diffusionをベースにしており、多くのユーザー作成モデル(LoRA)が利用可能です。

権利・商用利用:

- 条件付きで商用利用可能です。

- Stable Diffusionと同様、使用する「モデル」や「LoRA」にそれぞれライセンスが設定されています。

- 商用利用「可」となっているモデルのみを使って生成した画像は、商用利用が許可されます。

注意点: 一つでも「商用利用不可」のモデル(LoRA)を使うと、生成物全体がそのライセンスに引っ張られ、商用利用できなくなります。利用前にモデルのライセンス確認が必須です。

【高品質イラスト】SeaArt (SeaArt.AI)

概要: こちらも高品質なイラスト生成に強いプラットフォームです。Stable Diffusionベースで、無料で使える範囲が広いのが特徴です。

権利・商用利用:

- 規約上、商用利用は許可されています(無料プランでも可とされています)。

注意点: 「生成物が他者の権利を侵害しないことは保証しない」と明記されており、商用利用のリスクはすべて利用者が負います(自己責任の原則)。また、使ったモデル(LoRA)に独自のライセンス制限がないかは、PixAI同様に確認が必要です。

【プロ向け動画】Runway (RunwayML)

概要: 「Gen-2」というAIモデルで有名な、高品質AI動画生成の先駆け的なサービスです。画像から動画、テキストから動画など、多彩な生成が可能です。

権利・商用利用:

- 有料プラン (Standardプラン以上): 生成した動画の権利は利用者に帰属し、商用利用が可能です。

- 無料プラン (Free Plan): 生成した動画は商用利用できません。また、動画にはウォーターマーク(透かし)が入ります。

注意点: 有料プランへの加入が商用利用の前提となります。

【高品質動画】Kling / Vidu / DomoAI

概要: Kling(中国Kuaishou社)、Vidu(中国Shengshu-AI社)、DomoAIは、RunwayやSora(OpenAIの未公開AI)に対抗する新世代の高品質動画生成AIです。特にKlingやViduは、より長く複雑なシーンの生成能力で注目されています。

▶ Kling 公式サイトはこちら

▶ Vidu 公式サイトはこちら

▶ DomoAI 公式サイトはこちら

権利・商用利用:

- Kling: 有料プランで商用利用が明確に許可されています。

- Vidu: 規約上、商用利用が許可されています。

- DomoAI: 規約上、権利は利用者に帰属し、商用利用も可能です。

注意点: Klingは有料プランでのみ商用利用が明記されています。これらの比較的新しいサービスは規約が変わりやすいため、利用前には必ず最新の規約を確認してください。

【キャラ動画】Anirole / Animon / Higgsfield

概要: 1枚の画像(特にキャラクター)から動きのある動画を生成したり、写真素材から広告用ショート動画を生成したりすることに特化したサービス(主にスマートフォンアプリ)です。

▶ Anirole 公式サイトはこちら

▶ Animon 公式サイトはこちら

▶ Higgsfield 公式サイトはこちら

権利・商用利用:

- Anirole: 規約上、権利は利用者に帰属し、商用利用も明確に許可されています。

- Animon: 規約上、権利は利用者に帰属し、商用利用も可能と解釈されます。

- Higgsfield: 有料プランで商用利用が可能とされています。

注意点: これらのサービスも、商用利用の可否がプランによって分かれている場合があります。特にアプリ内課金の場合は、購入前に商用利用の可否をしっかり確認しましょう。

結局、初心者はどれを選べばいい? 目的別おすすめ

ここまで読んで、「たくさんありすぎて選べない!」となった方のために、初心者の視点に立った「目的別のおすすめ」をまとめます。

ここまで読んで、「たくさんありすぎて選べない!」となった方のために、初心者の視点に立った「目的別のおすすめ」をまとめます。

目的1:とにかく安全に商用利用したい(特に企業・法人・副業)

理由: 現状、学習データの透明性(権利侵害リスクが低い)と、万が一の際の「著作権補償(IP補償)」を提供しているのはAdobeだけです。ビジネスで「万が一」のリスクを最小限にしたい場合、これ以上の選択肢はありません。

目的2:個人の趣味やSNSで、高品質な画像を色々試したい

→ Midjourney (有料) または DALL-E 3 (ChatGPT Plus)

理由: 品質と使いやすさ(特にDALL-E 3の日本語理解力)のバランスが取れています。有料プランにすることで、将来的に商用利用したくなった場合にもスムーズに移行できます。

→ Leonardo.Ai (無料) または SeaArt (無料)

理由: まずは無料でとことん試したいなら、機能が豊富なこれらのサービスがおすすめです。ただし、Leonardoの無料版は商用利用不可、SeaArtは自己責任での利用、という点を忘れないでください。

目的3:AI動画を作ってみたい

→ Runway (有料) または Kling (有料)

理由: 高品質なAI動画を商用利用するなら、これらのサービスの有料プランが現在の定番です。無料プランでは商用利用できないか、ウォーターマークが入るため、ビジネスユースには向きません。

目的4:アニメやイラストを専門に作りたい

理由: アニメ風の生成に特化しているだけあり、特定の画風を実現するための追加モデル(LoRA)が非常に豊富です。ただし、商用利用する際は、使ったモデルのライセンス確認を絶対に怠らないでください。ここが最大の難関です。

【巻末資料】主要AIサービス 権利・商用利用 比較一覧表

※この記事で解説した内容のまとめ表です。規約上の一般的な解釈であり、プランや利用方法によって異なる場合があります。最終的な確認は必ずご自身で行ってください。

※この記事で解説した内容のまとめ表です。規約上の一般的な解釈であり、プランや利用方法によって異なる場合があります。最終的な確認は必ずご自身で行ってください。

| サービス名 | 主な用途 | 権利の帰属(規約上) | 商用利用(規約上) | 特に注意すべき点 |

|---|---|---|---|---|

| Midjourney | 画像 | 利用者(有料プラン) | 有料プランで可能 | 無料プラン(現在停止中)は商用不可。 |

| DALL-E 3 (OpenAI) | 画像 | 利用者 | 可能 | 他者の権利侵害(作風模倣など)の生成は禁止。 |

| Adobe Firefly | 画像 | 利用者 | 可能 | 学習データがクリーン。企業向けに著作権補償あり。 |

| ImageFX / Gemini | 画像 | 利用者 | 可能 | 電子透かし「SynthID」が埋め込まれる。 |

| Leonardo.Ai | 画像 | 利用者(有料) / 運営(無料) | 有料プランで可能 | 無料プランは商用不可。権利の扱いが明確に異なる。 |

| Stable Diffusion | 画像 | 利用者 | 条件付きで可能 | 使用する「モデル」や「LoRA」のライセンス確認が必須。 |

| Canva | 画像 | 利用者 | 可能 | 素材単体での販売・再配布は禁止。(デザインの一部として利用) |

| PixAI | 画像(イラスト) | 利用者 | 条件付きで可能 | 使用する「モデル」が商用利用可である必要あり。 |

| SeaArt | 画像(イラスト) | 利用者 | 可能 | 無料でも可能だが、権利侵害のリスクは自己責任。 |

| Runway | 動画 | 利用者(有料プラン) | 有料プランで可能 | 無料プランは商用不可。ウォーターマークが入る。 |

| Kling | 動画 | 利用者(有料プラン) | 有料プランで可能 | 無料版での商用利用は制限されている可能性あり。 |

| Vidu | 動画 | 利用者 | 可能 | 比較的新しいサービス。規約変更に注意。 |

| DomoAI | 動画・画像 | 利用者 | 可能 | 規約で利用者の所有権が明記されている。 |

| Anirole | 動画(キャラ) | 利用者 | 可能 | 規約で商用利用が明確に許可されている。 |

(表内のサービス:Animon, Higgsfieldは、AniroleやDomoAI, Runway(有料)と類似の規約傾向のため、代表的なサービスを掲載しています)

まとめ

生成AIは、私たちのクリエイティブな活動を爆発的に加速させてくれる、本当に素晴らしい「道具」です。しかし、その力は非常に強力であるがゆえに、「法律」や「倫理」といった「責任」が必ずセットでついて回ります。

「知らなかった」「規約を読んでいなかった」では済まされないトラブルを避け、あなた自身を守るためにも、

- 基本ルール(法律上の権利は不安定であり、規約上の利用は自己責任)を理解すること。

- 商用利用する際は、無料プランで済ませようとせず、必ず有料プランやAdobe Fireflyのような安全性の高いサービスを選ぶこと。

- 最低でも、自分がメインで使うサービスの利用規約には一度、目を通すこと。

- 生成した画像が、既存のキャラクターやロゴに似ていないか、自分の目で確認する癖をつけること。

これらを心がけ、ルールを守って、素晴らしいAIライフを楽しんでください。